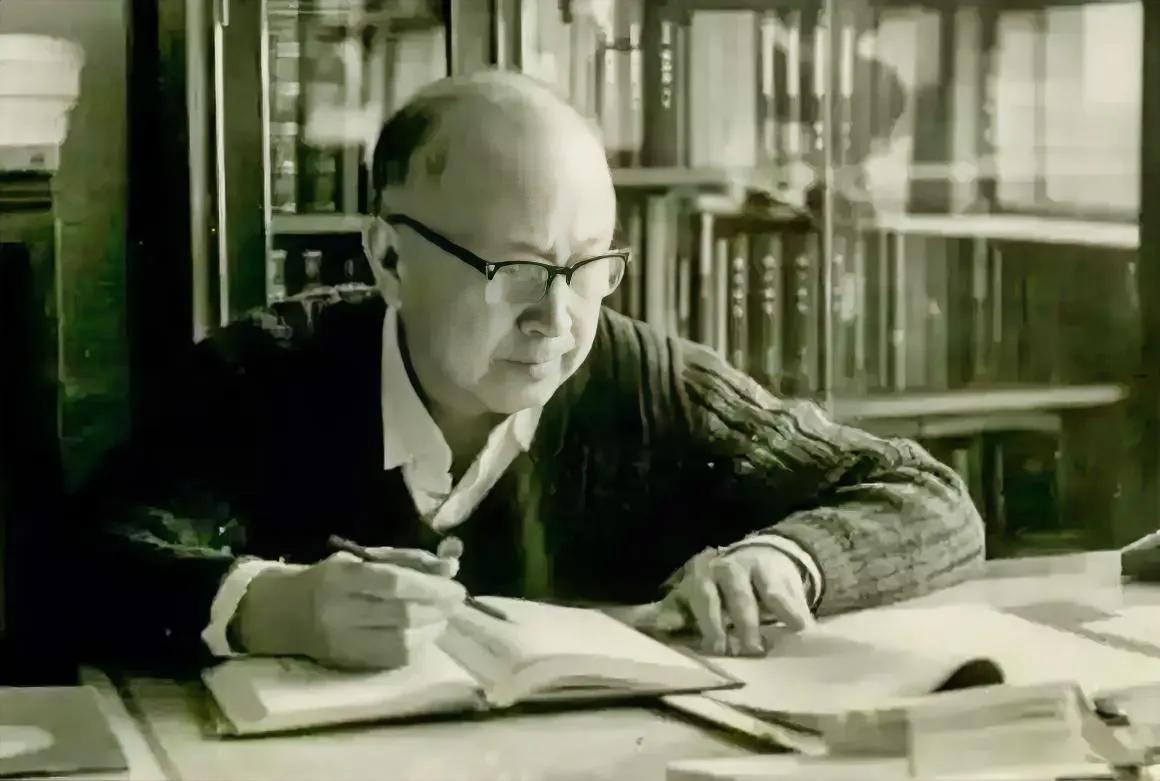

钱学森回国解决了什么问题? 新中国刚成立时面临的不仅是百废待兴的经济局面,更是科技领域的巨大落后。 在这种背景下,钱学森的回国之路,既是个人爱国情怀的体现,也是中国科技发展史上的关键转折点。 1934年,他从上海交大毕业后,凭借出色的成绩前往美国深造。 在加州理工学院,他有幸拜在空气动力学泰斗冯·卡门门下,潜心钻研航空航天技术。 通过多年努力,钱学森在火箭技术和喷气推进领域取得了开创性成就,逐渐成为美国航空界的耀眼明星。 1949年,他在加州理工学院获得博士学位,当时已是公认的航空航天领域顶尖专家之一。 虽然在美国拥有良好的科研环境和发展前景,钱学森的心却始终系于祖国。 1950年,当他决定回国时,美国政府以"间谍嫌疑"为由将他扣留。 这一扣就是整整五年,钱学森被困在美国的"严密封锁"中。然而,这五年的监禁并未动摇他报效祖国的决心。 在被限制自由的日子里,他一边思考回国后的科研方向,一边开始撰写《工程控制论》,为日后在中国开展大规模工程项目奠定理论基础。 1955年,经过中国政府多次外交谈判和强硬态度,钱学森终于得以归国。据说,当时中国甚至提出用15名美国飞行员来换取钱学森的自由。这一事件充分说明了中国领导层对钱学森价值的高度认可。 回国之初,钱学森面对的是一个科技基础薄弱的中国。当时中国的导弹研发主要依靠留苏派科学家,他们虽有一定技术能力,但科研模式仍停留在"作坊式"阶段,缺乏系统性和规范性。 这种模式虽能取得一些初步成果,但无法支撑大规模、长期的科技发展需求。 更严峻的是,新中国面临着西方国家的全方位技术封锁。在冷战背景下,中国几乎无法获取先进科技资源和信息。 与此同时,中国还急需在航空航天和国防领域实现突破,以确保国家安全。正是在这样的历史背景下,钱学森的回归给新中国注入了宝贵的科技力量。 他带回的不仅是先进的科学知识,更是一套全新的科研理念和管理体系,这些成为中国实现科技自主突破的关键支撑。钱学森回国后立即投身于中国军事和航天领域的建设,带来了一系列突破性的变革。 1966年10月27日,在他的主导下,东风二号导弹携带着中国第一颗原子弹成功发射,精准命中预定目标,这标志着中国成为全球第五个掌握核武器的国家。 这一成就来之不易,研发过程中曾经历挫折,导弹曾因设计问题坠毁,但钱学森顶住压力和质疑,带领团队克服困难,最终取得成功。 钱学森在军事技术领域的另一重大贡献是提出了"钱学森弹道导弹理论"。这一理论独具匠心,让导弹能够像石头在水面上跳跃那样在大气层中飞行,有效规避美国的拦截系统。 这种创新性的飞行方式至今仍有部分原理是美俄无法完全理解的,而基于这一理论研发的东风17导弹,被认为能够突破地球上任何反导系统的拦截。 在航天领域,1970年,钱学森实现了毛主席"要上天摘月亮"的愿望,成功将中国自主研发的第一颗卫星"东方红一号"送入太空。 他主导了"长征"系列火箭的研发工作,为中国航天事业奠定了坚实基础。 2003年,当杨利伟成为第一个飞上太空并安全返回的中国人时,人们第一时间向钱学森报告了这一喜讯。 据说,"每个从太空回来的中国航天员,都会到钱学森家里去说一声。"除了具体的科技成果,钱学森在科研体系和人才培养方面的贡献同样意义深远。 他改变了此前留苏派科学家的"作坊式"研发模式,引入了系统化、规范化的科研管理体系。 在回国后不久,他创办了力学培训班,培养了一批专业的导弹研发人才,这些人后来成为中国航天领域的中坚力量。 1978年,他出版了《论系统工程》,被视为系统工程"中国学派"的开山之作。 这套理论经过七年打磨,形成了一个既具有广泛科学价值又融入中国特色的管理体系,有人甚至评价它"其实就是在教人'怎么改变世界'"。钱学森的眼光和战略规划能力超越了时代。 1956年,当国家计划优先发展飞机技术时,他力排众议,建议先发展火箭技术。 这一建议被采纳后,中国在航天领域取得了举世瞩目的成就。 上世纪六十年代,他指导中科院力学所研究高超音速激波风洞,开创了中国在这一领域的先河。 如今,JF-22超高速风洞已经建成,被誉为"国家的宝贝疙瘩",这一"飞天通道"为超音速导弹和飞行器提供了重要的测试平台。 更为惊人的是,早在1992年,钱学森就预见到了新能源的重要性,建议中国直接发展新能源汽车,而不必在汽油柴油技术上过度投入。 三十年后,中国已成为新能源汽车发展的全球领先国家,验证了钱学森战略眼光的超前性。 钱学森的贡献不仅在于他的科技成果,更在于他所体现的精神价值。 他强调团队合作的重要性,坚信集体智慧能够攻克任何难关。 即使在98岁高龄时,他仍坚持与年轻科研人员交流讨论,解决技术难题,直到2009年10月31日离世。 他的离去让全国震惊,但他留下的科学精神和爱国情怀,已成为激励后人不断探索、为国家奉献的宝贵财富。